アンソニー・ホロヴィッツ・著

アンソニー・ホロヴィッツ・著

創元推理文庫・刊

編集者である「私」は世界的著者アレン・コンウェーの最新作にして、名探偵アティカス・ピュントシリーズの最新刊を読み始めた。これを読み終わったあと、「私」の人生を左右する大事件が起きるとは知らずに…。

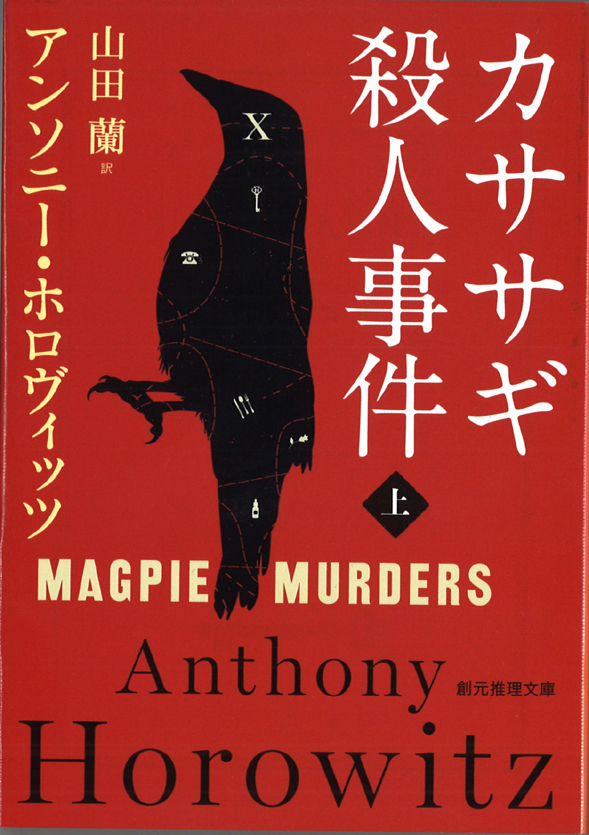

2019年版「このミステリーがすごい!」「ミステリが読みたい!」「本格ミステリ・ベスト10」で全て1位を獲得したアントニー・ホロヴィッツの作品「カササギ殺人事件」はこのようにして始まる。今作は編集者である「私」が主人公であるにも関わらず、冒頭の数ページを過ぎると架空の著者が描く作品が200ページに及んで語られる。

この架空の著書こそ『カササギ殺人事件』であり、その内容は20世紀後半のイギリスを舞台にしたミステリー作品で、一見書き古されたような館物の殺人事件はミステリー小説を愛読する者にとって退屈に感じるかもしれない。しかし、アガサ・クリスティーを彷彿させるような文章で描かれる多種多様な被疑者や緻密に描かれた謎の散乱、それにナチス捕虜経験を生き抜いた老紳士の探偵が織り成す世界観は読む者をどんどん引き込む魅力をはらみ、ページを繰る手が止まらなくなる。そうしてあと最終章の謎解きだけというところまでたどり着き、とうとう犯人がわかるところでページを繰るその瞬間、今作のツイストが待ち受けている。そこにはミステリー小説の最も重大な解決編が抜けており、そこで初めて本編が始動する。

今作を読むものはここで一度必ず動揺し、前のページで読み落としたところがないかどうか調べることだろう。実際、本編の主人公で架空の小説の編集者スーザン・ライランドも同じ動揺を見せる。彼女は生粋の読書家であり、特に『カササギ殺人事件』のようなフーダニット系のミステリー小説に目がなく、このように解決編が提示されていないと落ち着けない節を見せる。そんな彼女が苛立ち、自力で作品内の謎を解こうとするなど、共感できる行動が読者の気持ちを代弁してくれているようで、途中参加したような登場人物でもきちんと主役として読むことができる。だが、ライランドや我々読者が望む物がそう簡単に手に入るわけもなく、このすぐあと著者アレン・コンウェーが不審死を遂げたと知らされる。こうしてライランドは予期せぬ作家の死を調べることになり、原稿の最終章の行方がわらぬまま、物語の内で終わらぬ、現実の殺人事件へと巻き込まれていく。

館物の殺人事件に始まり、未完の原稿を残したまま死んでしまう作者など、ミステリー作品にありきたりな展開がオンパレードである。物語の中に物語を組み込む話法自体、決して新しいスタイルだとは言えない。しかし、この作品を読み終わり、一番印象に残ったのは真犯人の動機にあった。今作を読もうと思っている者の好奇心を踏みにじってしまう怖れがあるので言えないが、この本を読み終わったあと、ぜひこの問いに答えてほしい。

作品とは作者のものであるのだろうか、それとも大衆のものであるのだろうか。 (多賀圭之助)