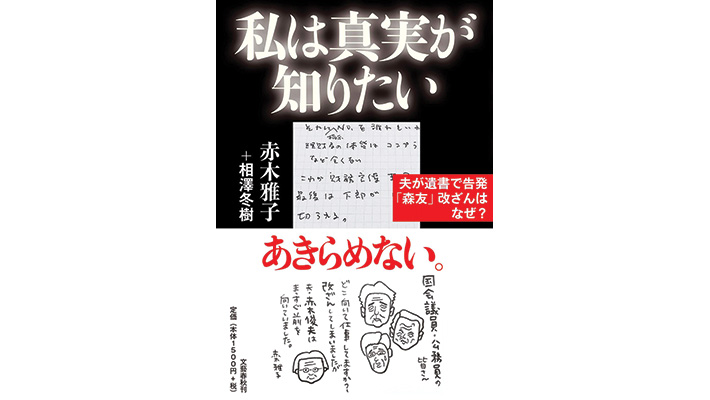

赤木雅子 、相澤冬樹・著

文藝春秋・刊

本書はふたりの人物の視点から書かれている。ひとりは2017年に発覚した学校法人森友学園への国有財産払い下げを巡る一連の事件、いわゆる「森友問題」を追いかけ続け、大手マスコミまで辞めてしまった記者、相澤冬樹さん。そしてもうひとりは「森友問題」を巡る公文書改ざん問題で自殺した近畿財務局職員、赤木俊夫さんの妻、赤木雅子さん。雅子さんが書かれた序章での、自宅の居間で首を吊って自殺した夫の体を下ろし、もう手遅れとわかっていながら蘇生処置を施すまでの記述は、息を飲むしかない。「お辛かっただろうに」そう言葉にできたのは本書の終盤、 雅子さんが今年3月18日に国を相手取る提訴に踏み切ることを決意されるまで読み進めた時だった。

「森友問題」はまだ終わっていない。事件の詳細はテレビや週刊誌、新聞などで報道されている通りで、本書でも時系列に整理され分かりやすく書かれている。さらに本書で明らかにされていることは、いかにして事実は組織によって隠蔽されるのかである。文書を改ざん・破棄するだけでなく、関わった人物たちまでもが組織に合わせて豹変し、背く者を社会的に追いやり抹殺していく。それが国家権力を嵩に着る官僚組織であると断言する人もあるだろう。しかしいかに高度に築かれた堅牢な組織であっても、組織は人が構成するもので、いつか人は組織は、良心の呵責や責任の重圧で潰れてしまうだろう。公文書改ざんに関わったために自責の念に耐えかね、赤木俊夫さんは死を選んでしまった。

雅子さんは夫の死の現場で、パソコンに綺麗に整えられた手記を見つける。悲しみに打ちひしがれる雅子さんの前に、次々と現れては意味深長な言葉を残して去っていく刑事や近畿財務局職員の様子から、ただならぬものを感じながら、手記の公表をためらう。無理もない。事件は時の内閣総理大臣夫妻にまで及ぶのだ。ことを荒立て、これ以上世間の注目を浴びてしまっては、静かに夫の死を悼むこともできなくなる。

しかし彼女は強かった。夫は公表を望んでいる。そう感じられたのは夫への愛からだった。お互いに明るい人柄に惹かれ、結婚して22年間ずっと幸せだったふたりの生活。愛する夫を死なせてしまった。その思いが彼女を強くした。

それでも人間不信から、なお揺れ動く彼女の決意を辛抱強く待っていたのが、記者の相澤さんだ。

相澤さんの事件を追う視線は鋭い。取材に応じない人物には職場近くまで出向き、路上インタビューを敢行する。微かな反応や言葉の綾まで見逃さない。標的にされたら堪ったものじゃないだろう。しかし雅子さんとのやりとりには、まるで心を調律するような、人間の原点から響く優しさがある。とても不思議な人だ。雅子さんもそう感じ、閉じていた心を開き始め、頑なに公表を拒否していた手記を相澤さんに託す。そこからの劇的な展開は本書に詳しい。

実名で明らかにされる事件の暗部を、雅子さんの健気な明るさがより一層深く浮かび上がらせ、相澤さんの積み上げた揺るぎない取材と明晰な文章が冴える、現在同時進行のノンフィクション。(フェイダーちえ)