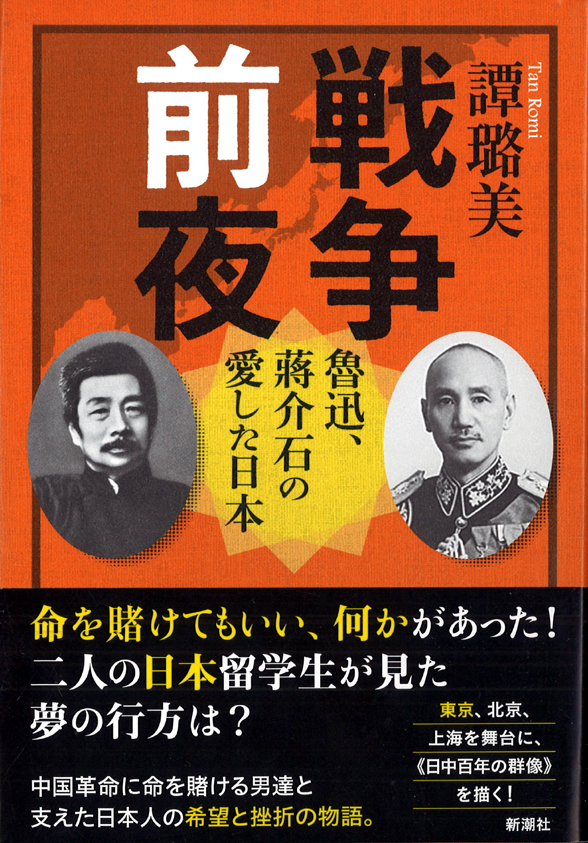

譚 璐美・著

新潮社・刊

アメリカに住んでいると日米関係に敏感になるが、日中関係はつい縁遠い気分になりがちだ。だが米中経済摩擦が緊張の度を増す中で、今後の成り行き次第では日本も悪影響を免れることはできない。加えて、日中間には尖閣諸島の領有権問題や歴史問題がくすぶり続け、いつ再燃しないとも限らない。日本とアメリカ、中国はいわば密接な三角形の関係にあり、一方が接近すれば、他方が疎遠になり、バランスが崩れれば、平和な日常生活すら覚束なくなってしまう。

アメリカに住んでいると日米関係に敏感になるが、日中関係はつい縁遠い気分になりがちだ。だが米中経済摩擦が緊張の度を増す中で、今後の成り行き次第では日本も悪影響を免れることはできない。加えて、日中間には尖閣諸島の領有権問題や歴史問題がくすぶり続け、いつ再燃しないとも限らない。日本とアメリカ、中国はいわば密接な三角形の関係にあり、一方が接近すれば、他方が疎遠になり、バランスが崩れれば、平和な日常生活すら覚束なくなってしまう。

百年前に一度、バランスが崩れたことがある。アジアで最初に近代化を実現した日本は中国の尊敬の的だったが、欧米式の植民地主義を真似た日本が中国を侵略し、窮した中国はアメリカに救いを求めた歴史がある。とはいっても、本書は歴史書ではない。日本に留学経験を持つふたりの中国人、作家の魯迅と軍人政治家の蒋介石を中心に、日本人と中国人の交流を描いたヒューマンストーリーだ。

柔道家で教育者の嘉納治五郎、大アジア主義の巨頭で孫文の支援者の頭山満、政治家の犬養毅、上海で魯迅をかくまった内山完造、その他知られざる日本人が多く登場する。例えば、東京帝国大学の法科教授だった寺尾亨は、1912年に中華民国が成立した際、中国初の憲法を作成した中心人物である。だが帰国後、日本政府の意に反したとして東大教授の職も年金も失ってしまう。それでも生涯、中国憲法に関わったことを吹聴せず、記録にも残さなかった。

軍人の松井石根は中国通で、蒋介石は日本で松井の自宅に足しげく通って軍人の心得から近代戦法まで指導を受け、日本陸軍の合理性に感銘を受けて、後に日本陸軍方式を取り入れた黄埔軍官学校を作った。魯迅は夏目漱石に心酔し、口語体の短編小説こそ近代化した文学であるとして、『狂人日記』『阿Q正伝』を書いた。小説『藤野先生』は仙台医学校の教師の藤野厳九郎がモデルになっている。

明治末期から日中戦争が始まる1939年までの約30年間に、中国人留学生たちが中国語に翻訳した日本の図書は約2800冊以上にのぼり、日本から輸入された近代思想や知識が中国で大きな影響を与えたことはまちがいない。「社会」「経済」「国家」「国語」など多くの日本語が中国語に定着したのもこの頃だ。

日中戦争の前夜、中国では反日運動が盛んだったが、魯迅は「それでも日本から学ぶべきものはある」と公言し、1936年、死の直前には「いつか真の日中交流が実現する日が来るだろう。だが、今はそのときではない」と、日本の言論誌『改造』に日本語で寄稿し、日本へのメッセージを残した。

今日の日中関係の空気は、当時と似ているのではないか。魯迅と蒋介石が後世に託したものを知ることは、日中関係の本質を見極めるだけでなく、日米中三か国のバランスを保つヒントも教えてくれる。(たん・ろみ/作家・ニューヨーク州在住)